发电厂告别传统运维,如何实现变电站智能化?

一、行业背景

电力系统是现代社会的重要基础设施,发电厂和变电站作为电力系统的核心组成部分,其运行效率、可靠性和**性直接影响整个电力系统的稳定性。传统的人工操作和分散控制系统已无法满足现代电力系统的高效运行需求,综合自动化系统应运而生。综合自动化系统通过集成计算机技术、通信技术和自动控制技术,实现了发电厂和变电站的智能化管理,显著提高了电力系统的运行水平。

在“双碳”目标与新型电力系统建设的双重驱动下,发电行业正加速向数字化、智能化转型。作为连接发电机组与电网的关键枢纽,发电厂内部的升压站、厂用电系统及并网管理环节亟需更高效的监控与控制手段。安科瑞电气推出的变电站综合自动化系统凭借其技术融合性与场景适配性,正成为发电厂实现“源-网-荷”协同优化的核心工具。

二、发电厂痛点需求

1.设备复杂性与故障预测难

发电厂设备种类多(锅炉、汽轮机、变压器、辅机等),运行环境复杂(高温、高压、强电磁干扰),传统运维依赖人工经验,故障预测准确性低,突发停机风险高。比如变压器过热、发电机绕组绝缘老化等隐性故障难以及时发现。辅机(如风机、水泵)突发故障导致非计划停机,影响发电效率。

2.数据孤岛与协同效率低

发电厂内DCS(分散控制系统)、SIS(厂级监控系统)、电力监控系统等独立运行,数据格式不统一,难以实现跨系统分析与决策优化。比如电气参数与热力系统数据无法联动,导致能效分析片面化。运维工单与备件库存信息脱节,检修响应速度慢。

3.人工依赖性强与成本高

巡检、抄表、故障诊断高度依赖人工,人员技能参差不齐,人力成本占比高(约占运维总成本的40%)。比如夜间或恶劣环境下巡检存在**风险。新员工经验不足导致误判故障类型。

4.能效管理粗放与碳排放压力

厂用电率(如燃煤电厂普遍在4%~8%)居高不下,缺乏精细化能效分析工具,难以满足“双碳”目标下的碳排放监管要求。辅机长期低效运行,电能浪费严重。缺乏实时碳排监测手段,碳交易数据核算困难。

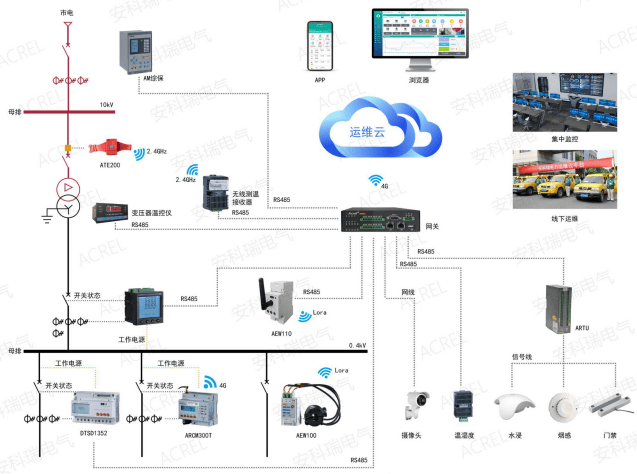

三、解决方案与技术路径

Acrel-1000变电站综合自动化监控系统在逻辑功能上由站控层、间隔层二层设备组成,并用分层、开放式网络系统实现连接。站控层设备包括监控主机,提供站内运行的人机联系界面,实现管理控制间隔层设备等功能,形成全站监控,并与远方监控、调度通信;间隔层由若干个二次子系统组成,在站控层及站控层网络失效的情况下,仍能独立完成间隔层设备的就地监控功能。

针对工程具体情况,设计方案具有高可靠性,易于扩充和友好的人机界面,性能价格比优越,监控系统由站控层和间隔层两部分组成,采用分层分布式网络结构,站控层网络采用TCP/IP协议的以太网。站控层网络采用单网双机热备配置。

系统优势

1.提高可靠性

通过实时监控和自动控制,减少故障和停机时间。

2.提升效率

自动化操作减少人工干预,提高运行效率。

3.增强**性

快速故障检测和隔离,防止事故扩大。

4.降低成本

减少人工和维护成本,优化资源利用。

四、系统解决的问题

1. 智能监控与预测性维护

- 关键设备故障预测准确率提升至90%以上,减少非计划停机时间30%~50%。

- 案例:某火电厂通过振动监测与热成像分析,提前2周发现引风机轴承磨损,避免直接损失80万元。

2. 数据融合与协同管理

- 能效分析维度从单一电耗扩展至“水-电-汽”全链路,辅助优化决策响应速度提升60%。

- 案例:某电厂通过数据联动优化循环水泵运行策略,年节水12万吨。

3. 无人化巡检与远程运维

- 巡检效率提升3倍,人工成本降低25%。

- 案例:某核电站应用智能巡检机器人,减少人员进入辐射区次数90%。

4. 能效优化与碳管理

- 厂用电率降低0.5%~1.5%,年碳排减少数万吨。

- 案例:某热电厂通过谐波治理与负载调整,年节电费用超200万元。

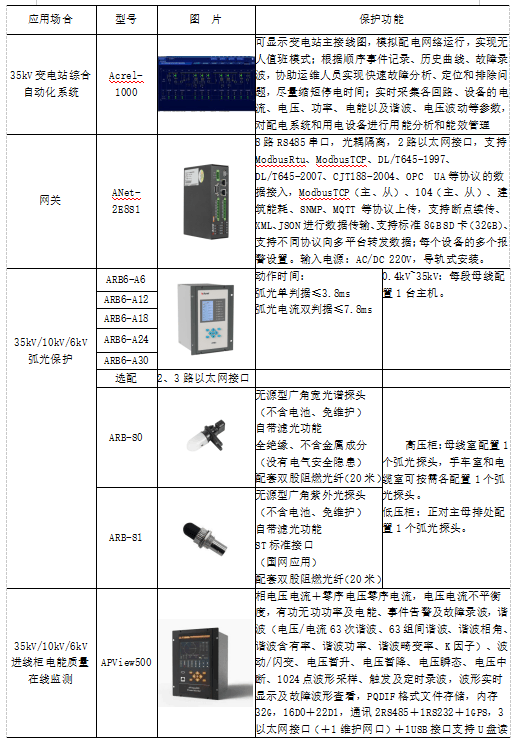

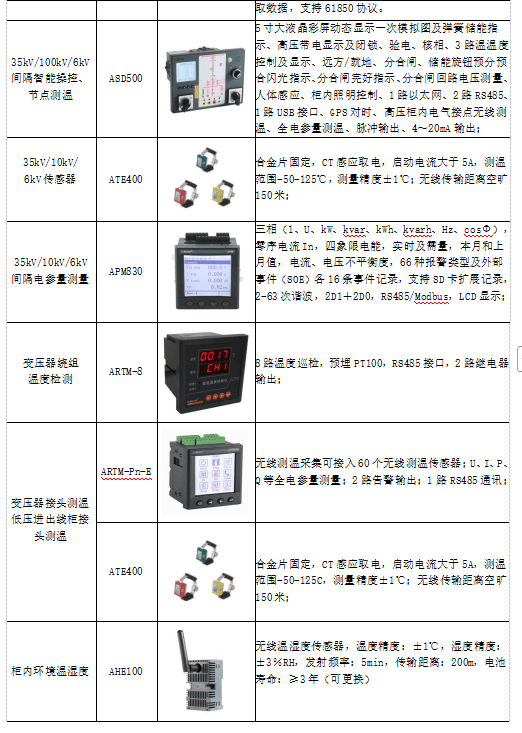

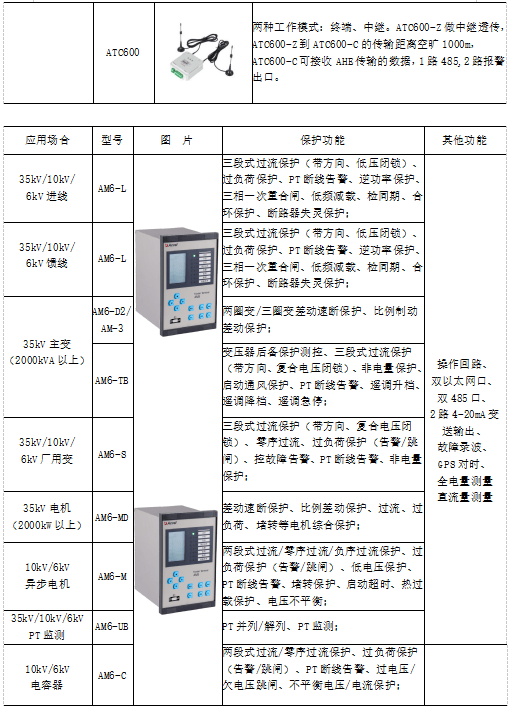

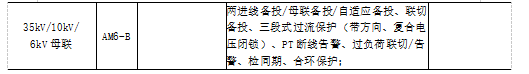

五、硬件配置

发电厂运维痛点本质是数据碎片化、技术滞后性与管理粗放化的综合体现。通过数字化转型(如安科瑞综合自动化系统)与智能化工具应用,可系统性提升**性、经济性与可持续性,为发电企业创造长期竞争力。